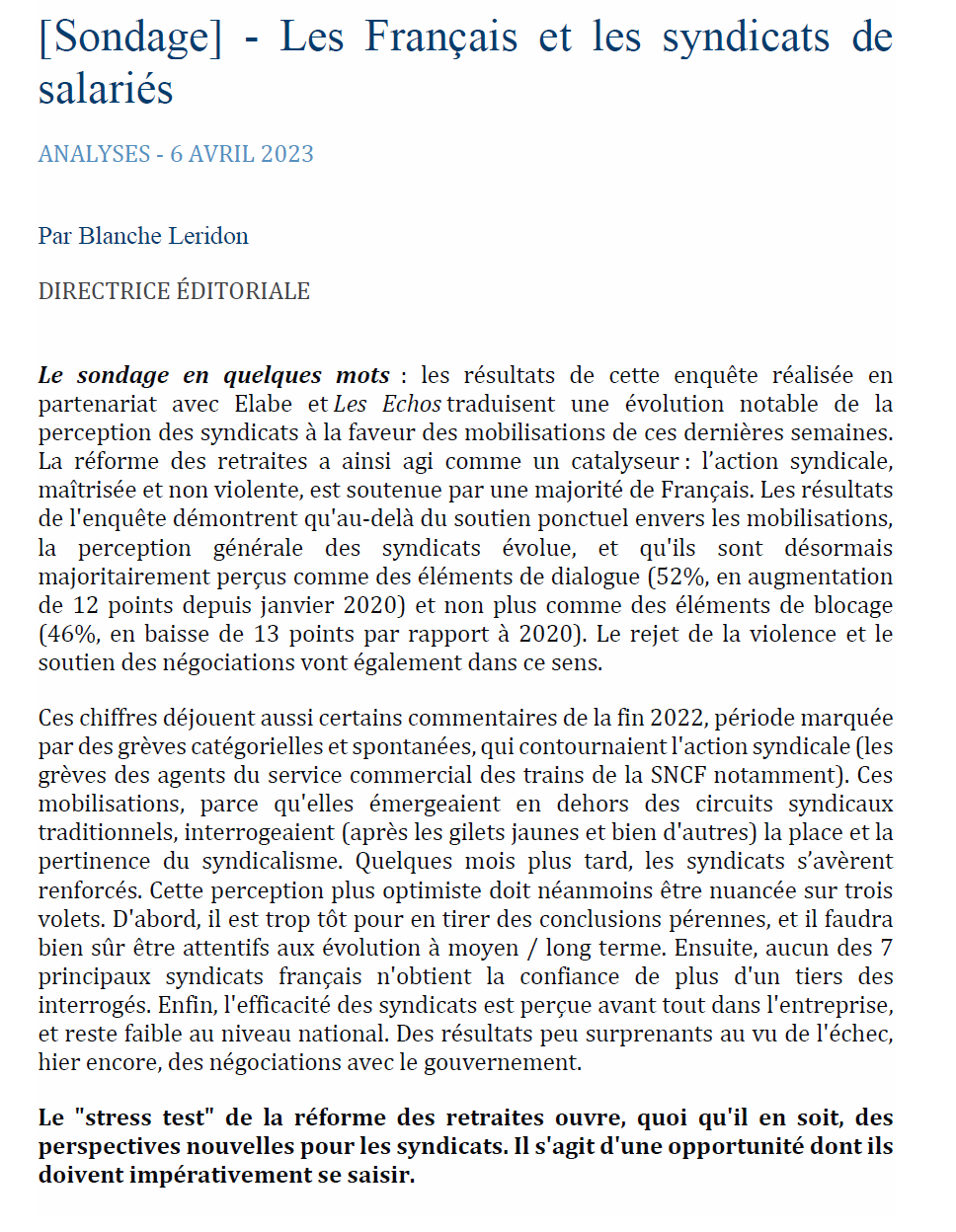

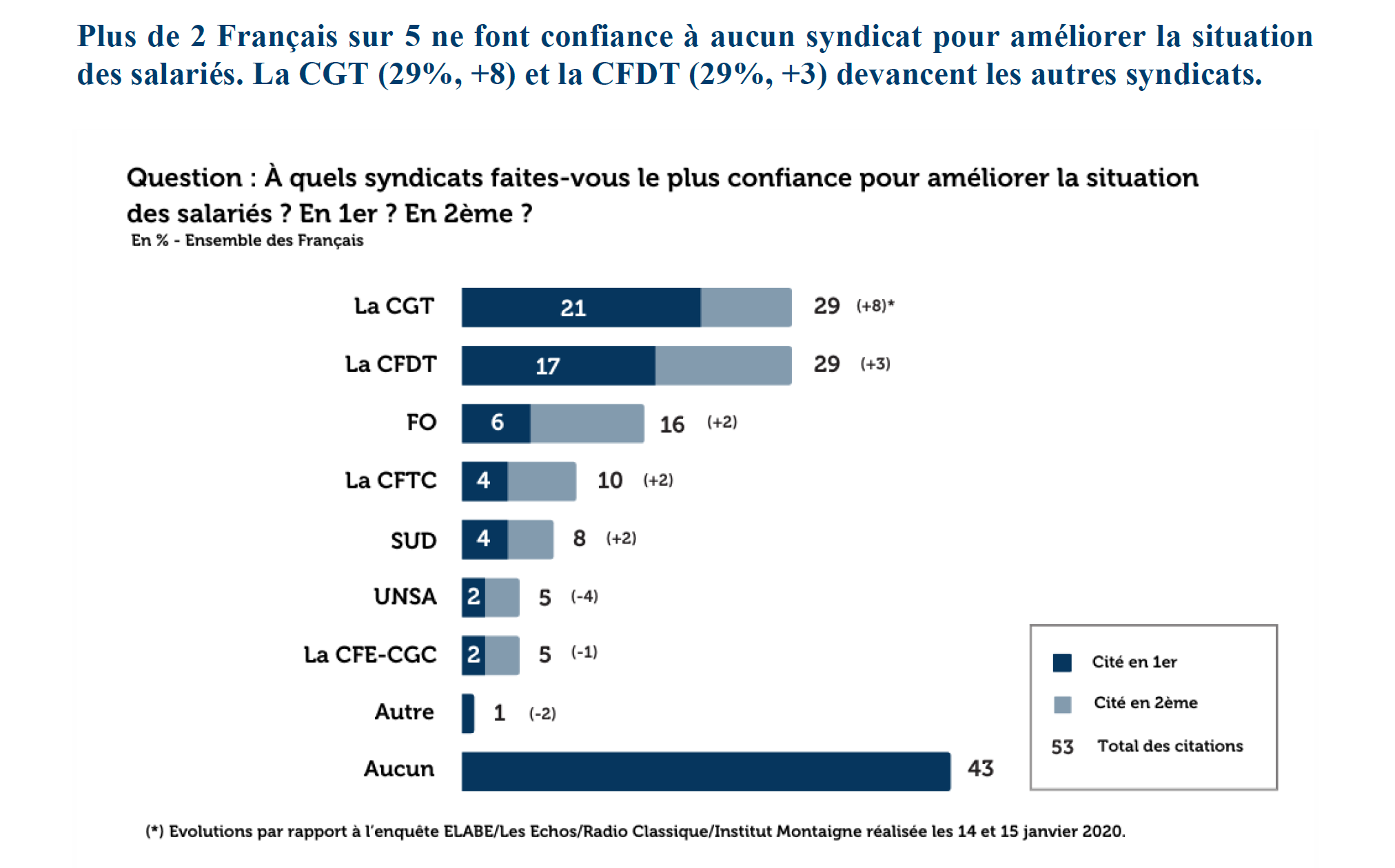

Perceptions des syndicats - 14 Avril 2023 |

|

Pour accèder au document PDF, vous devez être connecté/identifié au site, avant de cliquer sur le lien.

|

La fonction palliative du coaching en entreprise par Scarlett SALMAN

Scarlett SALMAN 1

À partir d’une enquête qualitative sur le coaching individuel en entreprise, cet article analyse le cas exemplaire d’un cadre supérieur ayant bénéficié d’un coaching alors que sa carrière plafonnait. Amenant ce cadre à revoir ses ambitions, le coaching remplit dans ce cas une fonction « palliative » en l’aidant à accepter cette situation. Ce dispositif contribue ainsi à pacifier les rapports sociaux dans l’entreprise : il gère les insatisfactions tout en permettant au cadre de « sauver la face » par l’interprétation positive offerte par le coaching.

Le coaching en entreprise se développe dans le conseil en management depuis le milieu des années 1990 en France. La prestation, souvent financée par l’entreprise, consiste en des entretiens individuels, réguliers et confidentiels, entre un coach et généralement un cadre supérieur. Elle est définie comme « l’accompagnement des personnes pour le développement de leurs potentiels dans le cadre d’objectifs professionnels » 2. Les deux mille cinq cents coachs estimés en France en 2005, une majorité de consultants et quelques coachs « internes », salariés de grandes entreprises, se sont formés à des techniques principalement issues de la psychologie cognitive et comportementale, même si certains se réclament de la psychanalyse. Inférieure à l’offre, la demande de coaching émanant des entreprises se structure depuis le début des années 2000.

À quels cadres supérieurs cet accompagnement individuel s’adresset-il ? Au-delà de la difficile mesure de l’efficacité du coaching, peut-on dégager des effets de cette pratique sur la situation des cadres coachés dans l’entreprise ?

Nous proposons une analyse approfondie d’un cas de coaching 3, en nous appuyant principalement sur deux entretiens réalisés avec un cadre supérieur d’une grande banque, à neuf mois d’intervalle, dont l’un après la fin du coaching. Cette analyse est complétée par un entretien avec le coach du cadre, un ancien haut cadre de la banque devenu « coach interne » après s’être formé au coaching. Le cas étudié est représentatif d’une situation de coaching fréquente dans les grandes entreprises : un coaching proposé par la direction à un cadre dirigeant bloqué dans sa carrière suite à un échec à obtenir un poste ou un statut 4. Nous avons montré que le travail du coach participe d’un processus de psychologisation des rapports sociaux (Salman, 2007), au sens de la diffusion d’une lecture psychologique de situations sociales (Demailly, 2005), processus mis en évidence dans d’autres sphères de la vie sociale depuis les travaux fondateurs de Robert Castel (1973). Cette analyse s’est notamment appliquée aux dispositifs de formation orientés sur le savoir-être dans le travail (Loriol, 2000 ; Stevens, 2005). Il s’agit ici de s’intéresser aux effets du coaching, et plus particulièrement de la psychologisation qu’il porte, sur les individus et leur parcours dans l’entreprise. Analyser le point de vue du cadre coaché permet de ne pas s’en tenir à la vision holiste d’un processus de psychologisation qui s’imposerait aux acteurs. Cet angle permet de dégager les raisons qu’a le cadre de jouer le jeu du coaching et d’analyser ses interprétations : les termes mêmes qu’il emploie révèlent son rapport à la psychologisation. Afin d’éviter le double écueil de l’« illusion biographique » (Bourdieu, 1994) et de la psychologisation du parcours qui gomment les mécanismes sociaux, notre analyse croise le discours du cadre avec sa situation et son évolution objectives dans l’entreprise.

La carrière bloquée d’un cadre supérieur

Pierre, énarque, 43 ans, a commencé sa carrière dans l’administration, puis est entré dans une grande banque d’investissement et de financement française à l’âge de 35 ans, dix ans après ses collègues. Il a atteint le statut de « cadre hors classe » avant 40 ans et pensait donc devenir un des grands dirigeants de l’entreprise. Or, depuis deux ans, sa carrière connaît des difficultés, qu’il résume en parlant de « l’insatisfaction d’un cadre senior qui a du mal à évoluer ». Il se sent « coincé », relégué à une position d’« expert » (il s’occupe du financement de grands projets privés internationaux). Son désir d’ascension dans son service n’aboutit pas, son supérieur hiérarchique – Olivier – lui a laissé entendre qu’il le considérait comme son « dauphin » avant de se raviser. Pierre se porte alors candidat à un poste de « hors classe » dans un service proche du sien. Il passe l’entretien de recrutement le lendemain de la naissance de son premier enfant et échoue. Olivier lui rapporte la piètre impression qu’il a faite : « Vous manquez d’assertivité, d’agressivité. » Il lui propose de faire un coaching (qui serait financé par l’entreprise) pour résoudre ses difficultés de comportement et « l’aider à évoluer » ; Pierre accepte. Parallèlement au coaching, Pierre poursuit sa recherche d’emploi, songe à quitter l’entreprise, puis trouve, quelques mois plus tard, un nouveau poste au sein de la banque, très différent de ce à quoi il aspirait à l’origine. Il a en effet quitté son domaine de spécialité pour un secteur nouveau de l’entreprise qu’il juge prometteur 5. Contrairement à ce qu’il souhaitait, il n’a pas plus de responsabilités managériales que dans son premier poste ; son salaire n’a pas augmenté ; l’entité est petite (six personnes) et ses collègues, issus d’une école de commerce 6, sont plus jeunes que lui ; son supérieur hiérarchique a un grade inférieur au sien (il n’est pas « hors classe ») ; enfin, élément symbolique, il partage désormais son bureau avec ses jeunes collègues. Ce nouveau poste signe un décrochage dans sa carrière, voire un déclassement 7. Si le secteur décolle, Pierre sortira peut-être gagnant de l’épreuve. Dans le cas contraire, il a peu de chances d’intégrer un jour le cercle des grands dirigeants. Bien qu’il ait implicitement conscience de ce déclassement, Pierre présente sa nouvelle situation de manière résolument positive et attribue beaucoup de cette attitude constructive à un changement lié au coaching.

Quel rôle le coaching a-t-il joué dans cette trajectoire ? Quelles interprétations a-t-il fournies ? En quoi a consisté ce changement dont parle Pierre ?

Gérer l’insatisfaction professionnelle : le versant organisationnel de la fonction palliative du coaching

En lui recommandant un coaching pour travailler sa « visibilité » et son « leadership », Olivier présente le comportement et la situation de Pierre comme relevant de la seule responsabilité de ce dernier. Or, si l’on suit l’analyse de Cécile Guillaume et Sophie Pochic (2007) 8, il semble que ce cadre se soit heurté à la structure objective et implicite de la fabrication organisationnelle des dirigeants dans ces grandes entreprises. Sa formation, l’ENA, bien que prestigieuse, offre moins de perspectives que Polytechnique dans l’univers de la grande banque française. L’orientation vers des postes de spécialistes le fait apparaître, à son insu, comme un « expert » et le rend invisible aux yeux de la direction générale. Pourtant, cet engrenage lui échappe : sans doute a-t-il trop compté sur son diplôme de l’ENA et sur son statut de cadre « hors classe » et n’a-t-il pas saisi l’importance politique des démonstrations de ses capacités et de son ambition.

Ces aspects sociaux sont masqués au profit d’une lecture psychologisante qui voit en un déficit de savoir-être les raisons de la répudiation du dauphin et de son échec à retrouver un poste équivalent : « Ce qu’il [Olivier] me disait c’est que je n’avais pas du tout un problème d’expertise, mais […] de faire savoir, de marketing personnel. » Le relais de la psychologisation est pris par le coach, François. Ce dernier revendique une méconnaissance relative de la situation professionnelle de ses clients dans l’entreprise, qui lui permettrait de se concentrer sur leur cheminement psychologique et le protégerait des risques d’instrumentalisation. Son travail a essentiellement consisté à faire réfléchir Pierre sur ses aspirations personnelles pour le guider dans sa recherche de poste. Or, il semble que cette réflexion ait conduit ce dernier à revoir ses exigences professionnelles à la baisse. Abandonnant progressivement la recherche d’un poste de dirigeant « hors classe », Pierre a élargi son spectre, « s’ouvrant » à des postes inférieurs à son statut. Il hésite sur l’explication de cette « ouverture » : « Je ne sais pas si c’est uniquement lié au coaching. » De fait, celle-ci découle avant tout de sa position bloquée dans la banque. Cependant le coaching l’encourage dans cette voie en jouant notamment sur la valeur laudative accordée à l’idée d’« ouverture » : « Je me suis retrouvé dans une démarche beaucoup plus ouverte, avec un échange qui était beaucoup plus riche. » L’« évolution » dont il parle a consisté à renoncer à une carrière de dirigeant : « En début de coaching, on a une réunion de prospective, en disant “comment est-ce que tu te projettes dans cinq, dix ans ?”. Alors effectivement, quand j’ai revu cette projection, elle était un peu utopique, c’était à la fois : plus de management, renouvellement de métier, intérêt personnel, dimension stratégique du poste. Et donc, au fil du coaching, je dirais qu’on a affiné ces différentes aspirations. Et il y a aussi une prise de conscience qu’on ne peut pas tout avoir à la fois. […] Cette dimension dont il [le coach] me parlait souvent : c’était le travail de deuil. Le deuil de ces aspirations peut-être un peu utopiques. »

Ce renoncement n’est pas allé sans une déception que le coach s’est attelé à atténuer, voire à faire disparaître. Le coaching remplit ainsi ce que nous proposons d’appeler une fonction « palliative », en référence aux soins palliatifs d’accompagnement des mourants, auxquels la métaphore du deuil fait allusion 9. La relecture de ses aspirations a en effet conduit Pierre à penser que, loin de devoir regretter de ne pas devenir un grand dirigeant, c’est, d’une certaine manière, ce qu’il a toujours souhaité sans vraiment en être conscient : « Quand je regarde ma promotion de l’ENA, la plupart ne sont pas dans une situation très enviable parce qu’ils sont restés dans l’administration où les carrières sont un peu fossilisées ; mais il y a quelques personnes, des amis, qui peuvent avoir accédé à des postes de direction générale dans de grandes entreprises, donc c’est vrai qu’il y avait cette espèce de déception par rapport à eux. Mais je dirais qu’au fil du coaching, quelque chose que je n’avais pas formulé avant, c’est que je n’étais absolument pas prêt à faire les sacrifices et les choix qu’ils ont faits, dans leur vie personnelle et professionnelle. Je suis beaucoup mieux à ma place qu’à la leur. […] Je ne voulais pas d’un poste qui me fasse renoncer à ma vie personnelle, à mon enfant. Et ça c’est une dimension dont j’ai également pris conscience. »

Ce discours coïncide avec la naissance tardive de son premier enfant – il a alors 41 ans. Le changement que cette dernière implique – un partage des tâches au sein du couple semble prévaloir, sa compagne étant ingénieur dans une grande entreprise – a pu contribuer au décrochage de sa carrière et l’a aussi rendu plus réceptif à un discours sur l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Lors des dernières séances de coaching, consacrées au nouveau poste de Pierre, François le fait s’exercer à « positiver et à éviter la répétition de la déception », qualifiée d’« auto-entretenue » : « Un des éléments du coaching a été de ne pas céder à ce travers », rapporte Pierre, fier de montrer qu’il a « complètement changé de regard » au sujet du partage de son bureau par exemple. La taille du bureau et le fait de l’occuper seul lui importaient mais il juge « aujourd’hui cet aspect très secondaire » et ajoute même qu’il trouve « au contraire très intéressant d’être en interaction avec [ses] collègues dans le même espace ».

Ce registre de valeurs (dévalorisation des attributs prestigieux du statut, convivialité, aspiration à la vie personnelle), nouveau pour Pierre et adapté à la rupture que connaît sa carrière, est proche du « nouvel esprit du capitalisme » (Boltanski, Chiapello, 1999), valorisé par la littérature managériale. Il n’est donc pas antithétique à l’entreprise. Au contraire, l’acceptation du décrochage, voire du déclassement, se fait au nom de la valeur virile de la « prise de risque » : « Ils [François et Olivier] avaient été surpris… et se disaient “impressionnés” par le saut que j’avais fait, qu’ils considèrent comme une prise de risque dans la banque. » Ce retournement d’interprétation – de la déception à la « prise de risque » – est le ressort du coaching. Il produit la satisfaction de Pierre, qui considère qu’une « évolution consubstantielle au coaching » a été de « retrouver une envie professionnelle ».

Le travail du coach a consisté à conduire Pierre au renoncement, puis à un retournement de perspective qui l’amène finalement à rebondir. Ce triple mouvement a permis de « calmer le jobard » selon l’expression de Goffman (1989). Le coaching contribue ainsi à l’auto-éviction 10 de Pierre du cercle des grands dirigeants. Bien plus, dans la mesure où ce processus conduit ce dernier non seulement à accepter sa situation mais encore à se satisfaire de la place qui lui est octroyée dans l’entreprise, le coaching contribue également à une pacification au sein de l’organisation, en désamorçant à l’avance les éventuelles tensions qui auraient pu naître du déclassement. En permettant au cadre de « retrouver une envie professionnelle », il assure la poursuite de l’investissement dans le travail. Il apparaît alors comme un mode de gestion des frustrations d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et diplômée à qui des « promesses de carrière » (selon l’expression de Dany [2001]) ont été faites sans être tenues. Dans la mesure où la psychologisation du problème autorise l’entreprise à renvoyer l’explication des plafonnements de carrière à des défaillances personnelles (manque de savoir-être) qui pourraient être résolues par le recours à un expert de la relation humaine, et non à sa propre logique organisationnelle 11, elle permet de maintenir intacte cette dernière tout en sauvant les apparences libérales de ce marché interne (Courpasson et Dany, 1994).

Sauver la face : le versant individuel de la fonction palliative du coaching

Cependant, quelles raisons peut avoir Pierre de jouer le jeu du coaching, voire d’y adhérer ? Comment se laisse-t-il convaincre par le retournement de perspective ? Tout d’abord, il ne subit pas passivement la « prescription » d’Olivier et accepte le coaching pour maintenir des relations diplomatiques avec ce dernier. Il n’est pas dupe de l’externalisation du problème par le coaching : « Du point de vue hiérarchique, c’est un peu cynique : […] c’est aussi une façon de résoudre la crise. L’idée, c’est : “On est très contents mais pas prêts à vous faire passer au niveau supérieur”… tout en évitant la frustration. » Pierre cherche à sortir gagnant de l’épreuve et se montre stratège : « À l’entretien de janvier, j’ai droit à un petit numéro de mon chef : “C’est un nouveau Pierre que nous avons là !” J’acquiesce, je joue le jeu… » Lors de la réunion de fin de coaching qui rassemble coach, coaché et supérieur hiérarchique, qu’il qualifie de « politique », il constate : « Tout le monde s’accordait à positiver l’exercice, chacun pour des raisons qui lui étaient personnelles […] De manière très pragmatique, il [Olivier] peut m’être utile pour la suite de ma carrière. ».

Au-delà de ces raisons diplomatiques, Pierre entend utiliser le coaching comme un outil de gestion de carrière et le coach comme un mentor 12 qui pourrait l’aider à se placer : « Je m’étais dit “il va m’aider à trouver des postes, il va me pistonner”. » En effet, privé de la protection de son supérieur hiérarchique, dans un système où ceux-ci font office de mentors pour leurs « poulains », il est contraint d’œuvrer seul à sa carrière dans un univers d’incertitude, d’autant plus qu’étant un « parachuté » dans l’entreprise, il ne jouit pas d’un réseau : « N’étant pas un natif de la Banque, j’avais conscience d’avoir besoin d’une aide extérieure. » Connaissant le parcours prestigieux de François – polytechnicien, ancien haut dirigeant de la banque de financement –, Pierre insiste à cette fin pour faire le coaching avec lui. Cependant, si François accepte de le coacher, il lui oppose fermement le rôle du coach : ce dernier ne joue pas les placeurs, il doit être extérieur aux rapports de pouvoir 13.

Malgré l’échec de cette stratégie, Pierre continue de voir le coach comme un recours face à l’opacité de ses perspectives professionnelles. François lui apprend en effet à développer un réseau, passe en revue avec lui les différentes personnes qu’il pourrait contacter, l’aide à se présenter de manière non offensive dans sa recherche : il l’aide à bâtir une stratégie de recherche d’emploi et contribue ainsi à sa socialisation professionnelle. Celle-ci passe aussi par une symbolisation psychologique au moyen de « personnages » que Pierre est invité à identifier en lui lors de situations de travail : « Le côté très ambitieux, un peu conflictuel, parfois un peu méprisant, qui correspondait à certaines aspirations et à certains comportements, l’Énarque un peu odieux, je l’avais appelé Julien. Et le côté plus casanier, introverti, intellectuel, Lucien. » Il s’agit d’expérimenter diverses interprétations de son rôle social et d’évaluer son attitude en la rejouant. Pierre a notamment travaillé avec François aux bonnes manières d’exprimer son mécontentement envers le travail d’un collaborateur. Cette attention portée à la présentation de soi dans les interactions professionnelles, même si elle tend à surévaluer l’importance des relations interpersonnelles et à les naturaliser, n’est pas sans fondement : Goffman (1973) montre que, dans le travail en particulier, la « façade personnelle » – l’apparence physique et sociale – doit être congruente avec la représentation sociale de la fonction, sous peine de quoi la compétence peut être déniée. Si les qualités de dirigeant de Pierre sont remises en cause, on peut faire l’hypothèse qu’elles le sont d’autant plus que sa « façade personnelle », marquée par l’appartenance à un autre monde social, correspond partiellement à l’image du dirigeant de ces grandes entreprises françaises, qui porte la « trace polytechnicienne » (Cohen, 1995). Jouer de sa présentation de soi, comprendre quel rôle est attendu dans diverses situations sont des compétences utiles dans un univers où l’art d’exercer le pouvoir et de le recevoir est déterminant et pour franchir les barrières des assessments, ces sessions d’évaluation du comportement parfois utilisées pour sélectionner les dirigeants. Toutefois, si le coaching semble ainsi avoir « amélioré [son] fonctionnement quotidien dans le travail », « ça n’a pas radicalement changé [sa] façon d’être ».

L’enjeu du coaching réside surtout dans ce que le retournement de perspective apporte symboliquement à Pierre : il lui permet de « sauver la face » selon l’expression de Goffman. Cette dimension symbolique n’est pas sans valeur dans le monde de la grande entreprise marqué par la logique de l’honneur (d’Iribarne, 1989). Pouvoir affirmer qu’on est « mieux à sa place » qu’à celle de ses amis de promotion devenus de grands dirigeants est une manière de « sauver la face ». Il s’agit alors moins d’être un « gagnant » que d’apparaître comme tel 14. L’idéologie du choix et de la responsabilité individuelle inhérente au coaching permet d’affirmer qu’on a sauvé sa liberté d’agir : « Le fait de prendre conscience qu’on a largement été responsable de ses choix, qu’on ne les a pas seulement subis. » Ainsi la fonction palliative du coaching a un versant salvateur pour l’individu. En présentant le nouveau poste de Pierre comme l’expression d’une identité personnelle dont il n’avait pas conscience plutôt que comme une rupture de son parcours, le coach soulage ce dernier du poids de la décision et même de son déclassement : « C’était un peu brutal de se retrouver dans une PME 15, ces séances m’ont aidé à valider, un peu, le choix que j’avais fait. »

L’adhésion – qui n’exclut pas une distance : « Je ne veux pas être trop idyllique » – s’appuie alors sur l’identification à un modèle alternatif au grand dirigeant, représenté par le parcours de François qui a quitté sa carrière dans la banque de financement pour se tourner vers le développement personnel. Encore faut-il que ce regard ait de la valeur pour Pierre. Le prestige du parcours de François, l’homogénéité sociale des deux hommes, leur éducation catholique, certains actes de François pour montrer son indépendance (il refuse de déjeuner avec Olivier ; au début, il autorise Pierre à exprimer son insatisfaction), expliquent cette « confiance » dont Pierre rapporte qu’elle s’est établie progressivement. Pierre va jusqu’à parler d’une « dimension assez religieuse », revendique l’étiquette de « disciple » plutôt que celle de client, et est séduit par la philosophie de vie de François : « En tant que chrétien, il a vraiment cette idée de chercher la Bonne vie, avec un B majuscule, l’idée qu’on est responsable de ce qui nous arrive, mais aussi d’améliorer les choses. » Pierre sauve d’autant plus la face qu’il a le sentiment de réussir dans un autre ordre de valeurs, qui jouit du prestige de la culture et du désintéressement, tout en restant « proactif » dans le monde de l’entreprise.

Conclusion

L’auto-éviction de Pierre du cercle des grands dirigeants s’est appuyée sur une psychologisation de sa situation professionnelle, qui masque la logique organisationnelle de fabrication des dirigeants. En « accompagnant » le déclassement, le coaching a exercé une fonction « palliative », dont un versant est d’œuvrer à une pacification des rapports sociaux de travail. Ce faisant, l’autre versant est d’avoir permis à Pierre de « sauver la face », en lui fournissant un autre ordre de valeurs et l’opportunité de reprendre l’initiative, même symboliquement, en se réinvestissant dans son travail. Cependant, si l’entreprise lui paie un coaching, si elle lui offre de « sauver la face », n’est-ce pas en définitive pour « calmer le jobard » ? Si Pierre a des raisons d’adhérer au coaching – il est dans son intérêt de « rebondir », de passer outre sa frustration et de continuer à s’investir –, a-t-il vraiment un autre choix ? Quand il affirme « Je suis beaucoup mieux à ma place qu’à la leur », il nous rappelle la voix du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (p. 46) : « Je suis joliment content d’être un Bêta, parce que je ne travaille pas si dur. Et puis nous sommes bien supérieurs aux Gamma et aux Delta. » Et l’entreprise, qui continue de valoriser les Alpha, a intérêt à ce double discours, qui lui permet de pousser à l’excellence ceux qui parviennent au sommet de la pyramide et de gérer l’insatisfaction des relégués. Les coachs aussi ont intérêt à cette dynamique sociale, qui leur offre en effet des perspectives professionnelles, comme en témoignent le statut de coach interne à l’entreprise de François, créé il y a six ans, et, plus globalement, l’émergence du coaching comme marché professionnel.

- Université Paris X Nanterre – Laboratoire IDHE.

- Site internet de la SFCoach, mars 2008.

- Traiter un seul cas fait ressortir les tenants et les aboutissants d’une situation de coaching dans la perspective d’une sociologie pratique. Ce cas est emblématique de dynamiques observées au cours de notre enquête (cf. méthodologie).

- Deux autres recours au coaching dans les grandes entreprises concernent des difficultés liées à la prise de nouvelles fonctions ou des tensions plus ou moins graves avec le supérieur hiérarchique ou l’équipe.

- Il s’agit du financement privé de projets publics français.

- Ces diplômés connaissent en général des carrières moins brillantes que les ingénieurs dans ce type d’entreprise.

- Au vu de ses aspirations initiales, du parcours qui aurait pu être le sien et en comparant son ancien poste à son nouveau, nous jugeons pertinent de parler de « déclassement », même si Pierre reste sur un marché interne très protégé.

- Les auteurs montrent que les critères organisationnels de « fabrication » des dirigeants (prééminence du diplôme de Polytechnique, nécessité d’occuper des fonctions managériales importantes, d’apparaître comme « polyvalent », investissement extensif dans le travail, phénomène des cliques et de la loyauté à un grand patron…) tendent à exclure progressivement les femmes du cercle des grands dirigeants (à l’exception des polytechniciennes) et certains hommes. Leur étude a porté sur une grande entreprise française du secteur de l’énergie. Les caractéristiques qu’elles mettent en évidence à propos du recrutement et de la fabrication des dirigeants s’appliquent de façon saisissante à la grande banque française à laquelle appartient Pierre, malgré les différences entre les deux entreprises (secteur, histoire…).

- Il n’est pas étonnant de rapprocher ces deux formes d’accompagnement si l’on suit l’analyse de Goffman (1989) : elles accompagnent chacune « une de nos morts sociales », l’une étant plus fatale que l’autre. En revanche, il est intéressant que des références et des pratiques circulent du monde des soins palliatifs à celui du coaching, comme les travaux de la psychologue Elizabeth Kübler-Ross sur le deuil ou la valorisation de l’écoute. Plus significativement, la dynamique professionnelle de construction du segment spécifique des soins palliatifs, analysée par Michel Castra (2003), est très proche de celle du coaching.

- Il joue ainsi le même rôle que le dispositif de formation psychologisant qui contribue à l’auto-exclusion des femmes de l’industrie informatique (Stevens, 2007).

- Le même mécanisme s’observe dans un registre différent de celui des carrières : les difficultés des infirmières de l’AP-HP sont psychologisées, expliquées en termes de défaillance personnelle et traitées par un recours à un expert de la relation, alors qu’elles relèvent davantage de problèmes d’organisation du travail (Loriol, 2000).

- Le terme de « mentor » réfère ici au rôle informel de tuteur, guide, conseiller, voire placeur, joué par les supérieurs hiérarchiques dans l’entreprise selon Guillaume et Pochic (2007).

- Ces stratégies des cadres coachés, fréquentes en début de coaching et surtout quand le coach est interne à l’entreprise, échouent, les coachs refusant d’être utilisés pour une intervention directe dans la carrière du cadre.

- Les coachs utilisent souvent ce retournement pour eux-mêmes et justifient leur propre carrière heurtée en la présentant comme un parcours riche d’expériences (Salman, 2003).

- C’est ainsi que Pierre appelle son nouveau service. L’expression révèle l’ambivalence de son sentiment : condescendante, elle permet aussi de jouer sur l’image valorisante de l’« entrepreneur ».

Références bibliographiques

BOLTANSKI L., CHIAPELLO È. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.

BOURDIEU P. (1994), Raisons pratiques, Paris, Seuil. CASTEL R. (1973), Le psychanalysme, Paris, Maspero.

CASTRA M. (2003), Bien mourir, sociologie des soins palliatifs, Paris, PUF. COURPASSON D., DANY F. (1994), « La gestion des carrières des cadres en question », Gérer et comprendre. Annales des Mines.

DANY F. (2001), « La carrière des cadres à l’épreuve des dispositifs de gestion », in Bouffartigue P. (dir.). Cadres : la grande rupture, Paris, La Découverte.

DEMAILLY L. (2005), La psychologisation des rapports sociaux comme thématique sociologique, Actes du Colloque sur la psychologisation (Internet), Lille.

GUILLAUME C. et POCHIC S. (2007), « La fabrication organisationnelle des dirigeants. Un regard sur le plafond de verre », Travail, genre et sociétés, no 17. GOFFMAN E. (1989) [1952], « Calmer le jobard : quelques aspects de l’adaptation à l’échec », in Joseph I. et al., Le frais parler d’Erving Goffman, Paris, Minuit, « Arguments ».

GOFFMAN E. (1973), La mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de soi, Paris, Minuit, « Le sens commun ».

HUXLEY A. (1977) [1932], Le meilleur des mondes, Paris, Presses Pocket. IRIBARNE (d’) P. (1989), La logique de l’honneur, gestion des entreprises et traditions nationales, Paris, Seuil.

LORIOL M. (2000), Le temps de la fatigue, la gestion du mal-être au travail, Paris, Anthropos.

SALMAN S. (2003), « La carrière d’un coach », Terrains et Travaux, ENS de Cachan. SALMAN S. (2007), « Le coaching en entreprise est-il porteur d’une psychologisation des rapports sociaux de travail ? », Raison présente, no 162.

STEVENS H. (2005), Entre désenchantement social et réenchantement subjectif, le développement personnel dans l’entreprise, thèse de doctorat de sociologie, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

STEVENS H. (2007), « Destins professionnels de femmes ingénieures. Des retournements inattendus », Sociologie du travail, no 49.

Eva Illouz : « Le développement personnel, c'est l'idéologie rêvée du néolibéralisme »

Eva Illouz s’est fait connaître pour avoir expliqué « pourquoi l’amour fait mal » et, plus récemment, comment la dictature

du bonheur s’est infiltrée en douce dans nos vies. Alors faut-il en vouloir à notre Chief Happiness Officer ? A-t-on encore

le droit de crier dans l’open space sans passer pour un fou ? Et à quel futur de l’égalité peut-on s’attendre après #MeToo ?

De passage à Paris, la sociologue franco-israélienne a accepté de répondre à nos questions existentielles sans en vouloir à notre « happycondrie ».

« Il est où le bonheur ? Il est où ? » Sommes-nous en train de vous confier que cette chanson de Christophe Maé résonnait avec insolence dans nos têtes alors que nous nous apprêtions à rencontrer Eva Illouz ? Absolument. Précisons que le bonheur est le thème d’Happycratie, essai édifiant paru à l’été 2018 (Premier Parallèle). Halte à la dictature du bonheur, alertent la sociologue franco-israélienne et le docteur en psychologie Edgar Cabanas, car celle-ci se révèle piégeuse. Vous voulez être heureux ? Les livres de développement personnel, qui caracolent en tête des ventes, vous attendent. Et puisqu’il suffit de « voir les choses positivement », pourquoi plaider pour de meilleures conditions de travail, de meilleures écoles, un meilleur futur ?

Tel est le fil rouge de la pensée d’Eva Illouz, qu’elle écrive au sujet de l’animatrice vedette Oprah Winfrey ou sur la trilogie érotique Fifty Shades : la psychologie ne peut pas tout expliquer. Même ce qui nous semble relever de l’intime reflète des normes. Même la souffrance amoureuse peut être lue sociologiquement (Pourquoi l’amour fait mal, Seuil, 2012) : vous ne cessez d’enchaîner les ruptures, d’accord, mais la modernité des rapports amoureux (transformés notamment par le consumérisme) a aussi sa part de responsabilité. Enfin, nos émotions ne résisteraient pas à la mainmise du capitalisme : c’est la thèse d’un ouvrage collectif (Les Marchandises émotionnelles, Premier Parallèle, 2019) dirigé par Eva Illouz, qui analyse comment les industries du tourisme, du sexe ou du cinéma visent à nous transformer intimement.

Née en 1961 à Fez dans une famille juive marocaine, elle arrive à Sarcelles à l’âge de 10 ans, part quelques années plus tard étudier aux États-Unis, se tourne vers la sociologie – la lecture de Belle du Seigneur d’Albert Cohen aurait inspiré ce choix – et vit aujourd’hui entre Paris, où elle est chercheuse à l’EHESS, et Israël, où elle est professeure de sociologie à l’université hébraïque de Jérusalem. Elle parle couramment français, hébreu, anglais et allemand. L’interview se fait heureusement pour nous dans la première des quatre langues. Celle qui dissèque les sentiments en laisse peu transparaître. La sociologie est son sport de combat. Un sport dont, c’est l’avantage, le terrain dépasse souvent les frontières du présent pour ouvrir des pistes convaincantes sur le futur.

Usbek & Rica : Votre thèse, développée dans Happycratie comme dans Les Marchandises émotionnelles, est que le capitalisme a transformé notre rapport aux émotions et au bonheur. Nous l’avons laissé faire ?

Eva Illouz : La science du marketing a joué un rôle important dans ce processus, et la sociologie n’a pas suffisamment évalué son influence à mon sens. Au début du XXe siècle, on sort d’une économie d’épargne pour passer à une économie de la dépense. Pour cela, la science du marketing commence à s’établir comme la science qui va faire le lien entre le sujet et la sphère économique. Mais attention, il s’agit autant de comprendre la nature de cette subjectivité que de l’inventer. La science du marketing met en place un apparatus pour que le consommateur corresponde mieux à cette nouvelle culture où existe une quantité inouïe d’objets, dont la plupart ne sont pas nécessaires à notre existence. Et comme les besoins du corps sont relativement finis, il y a eu un déploiement vers une idée de l’humain comme ayant des besoins émotionnels quasi inassouvibles. C’est encore plus intense après la révolution de 1968 parce qu’on peut enfin utiliser le corps, la sexualité, le moi « authentique » comme socle pour la consommation. L’authenticité devient ainsi une des grandes marchandises qui circulent dans des industries comme la psychologie ou le tourisme. Cette façon de reconceptualiser le moi est extrêmement « productive » sur le plan économique.

Eva Illouz ©Zoé Ducournau

Quel a été le rôle de la psychologie dans cette évolution ?

La psychologie est venue à la rescousse de l’entreprise au moment où le capitalisme a dû se mesurer à de nouvelles normes démocratiques. À partir des années 1920-1930, on ne peut plus exploiter les travailleurs tranquillement. La question devient : comment faire pour exploiter cette main-d’œuvre de mieux en mieux dans les limites du droit du travail ? Il y avait déjà une forme de béhaviorisme – courant de la psychologie qui s’intéresse aux comportements – à l’époque. Des élèves de Carl Jung comme Elton Mayo (psychologue et sociologue australien considéré comme l’un des pères fondateurs de la sociologie du travail, ndlr) viennent aider l’entreprise. On propose un nouveau modèle de travailleurs, mus par des sentiments, venus de leur enfance, de leur cadre familial. Les psychologues ont en fait redessiné l’humain, sans le vouloir peut-être. On commence à réimaginer le lieu de travail comme un lieu où l’on doit créer des techniques efficaces de gestion de la main-d’œuvre, faire en sorte que le mécontentement ne soit pas éveillé et que le travailleur donne le meilleur de lui-même à l’entreprise, qu’il soit content. Jusqu’alors le contrôle des travailleurs se faisait par la violence, très souvent, ou par la main forte.

« Le travailleur d’aujourd'hui est tellement investi dans son travail qu’il s’identifie à lui, et cherche à exprimer son moi le plus profond »

Une nouvelle idéologie de la satisfaction se met en place. C’est politiquement très ambigu : d’un côté il y a progrès, de l’autre on inclut le travailleur pour mieux l’exploiter. Se met en place une forme de contrôle par les émotions, beaucoup plus subtile, qui a abouti au fait que le travailleur d’aujourd'hui vient sur le lieu de travail avec sa subjectivité, il est tellement investi dans son travail qu’il s’identifie à lui, et cherche à exprimer par le travail son moi le plus profond. Dans ce sens-là il y a eu une victoire éclatante de ce discours économique qui a utilisé la psychologie.

Ces mécanismes atteignent leur paroxysme avec l’arrivée d’un métier comme celui de Chief Happiness Officer, embauché pour assurer le bien-être au travail de ses collègues. Mais est-ce si grave si nous ne sommes pas dupes de ces nouvelles formes de management ?

Si vous posez la question de savoir s’il faut abolir l’idée selon laquelle les entreprises doivent satisfaire les besoins émotionnels des travailleurs ou revenir au modèle d’une mainmise violente et directe sur les travailleurs, certains vous diront que la deuxième forme de contrôle est préférable parce qu’elle est directe et non ambiguë et qu’elle peut donc générer de la résistance. Je ne sais pas. La perspective de Michel Foucault est de dire que ces deux formes de contrôle sont un peu identiques, une qu’il appelle le pouvoir négatif (celui de punir, et de frapper) et une autre forme de pouvoir productive dans laquelle le sujet serait discipliné par des techniques qui lui donnent plus le sentiment d’être sujet. Je suis très ambivalente vis-à-vis de ce type de diagnostic. Mais je n’ai pas non plus de grand dévoilement à proposer, comme Marx a pu dévoiler par exemple les relations d’exploitation. Les Chief Happiness Officers sont là pour contribuer à la culture d’entreprise, pour renforcer la loyauté à l’entreprise, pour créer des relations humaines, parce que ce sont souvent d’elles que dépend son image et donc ses profits. Le capitalisme contemporain, c’est la surexploitation psychique.

Vous dénoncez également les travers du succès du développement personnel qui, dites-vous, nous détourne du collectif. Ne peut-il pas au contraire aider chacun à s’émanciper pour finalement former une société plus forte ?

Comme beaucoup de sociologues, je fais une distinction entre le niveau individuel et le niveau collectif. Je comprends très bien qu’une personne qui a recours à un médicament qui lui fait du bien soit, quand elle entend une critique sociologique d’un tel médicament, révoltée. Elle a raison. Le développement personnel vous dit que votre souffrance vous appartient, à vous et pas à d’autres, et que c’est à vous de l’améliorer par votre travail sur vous-même. C’est ce que j’appelle la privatisation de la souffrance sociale. Quand j’ai écrit Pourquoi l’amour fait mal, qui traitait du sujet a priori le plus intime, j’ai reçu un grand nombre de réactions me confiant « Vous m’avez libéré(e) », car je disais aux lecteurs que leur souffrance, qui semblait psychique et intime, était en fait une souffrance sociale. Cela ne veut pas dire que ces discours et techniques ne sont pas utiles individuellement. Elles le sont. Mais ce qui est vrai pour l’individu ne l’est pas pour le collectif.

Chacun devient responsable de son bonheur, et « c’est la construction collective même d’un changement sociopolitique qui se trouve sérieusement limitée », écrivez-vous.

L’idéologie du développement personnel est à la fois psychique et économique, parce que l’idée-clé sous-jacente est que c’est par le travail sur soi qu’on arrive à surmonter tous les problèmes économiques. C’est donc vraiment l’idéologie rêvée du néolibéralisme, puisque lui-même repose sur l’idée que c’est aux individus de faire le travail fait auparavant par l’État. Nous devenons responsables de notre destinée économique par le bon management de notre psyché, ce qui veut dire aussi que les destitués n’ont finalement à s’en prendre qu’à eux-mêmes, puisqu’il y a des instruments, des techniques, pour être toujours les vainqueurs, puisqu’il ne s’agit que de cela en fait. C’est une idéologie qui se représente le monde social en termes de victoires et de défaites, de winners et de losers, tout le darwinisme économique est véhiculé dans cette pensée. L’ironie, bien sûr, c’est que cette idéologie contient la preuve de son mensonge : même si tout le monde était très doué et travaillait très dur, par définition, il ne peut y avoir que très peu de gens en haut de la pyramide.

Et c’est une idéologie que vous voyez victorieuse pour notre futur ?

Oui, tout à fait. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre le fait qu’individuellement elle peut soulager. Les psychologues, ça marche ! Voir un psychologue pour parler de ses problèmes aide beaucoup de gens. Je ne dis pas que le développement personnel n’aide pas. C’est précisément parce que ce discours a une efficacité redoutable qu’il faut se poser des questions sur ses effets politiques et sociaux.

Happycratie, Eva Illouz et Edgar Cabanas, août 2018.

Certains fustigent une société occidentale qui, à coups d’antidépresseurs, somnifères, excitants et drogues diverses tend à « mettre sous contrôle nos affects », pour citer le philosophe Laurent de Sutter, voire se rapproche du contrôle social exercé dans Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. Qu’en pensez-vous ?

Michel Foucault disait dans les années 1980 que l’idée même de la normalité gérée par toutes les sciences psy – psychiatriques, psychanalytiques, psychologiques – crée des normes de comportement de plus en plus étroites et rigides. La « normalisation » est très paradoxale parce qu’on a aussi le sentiment d’une libération des mœurs, d’une plus grande tolérance des styles de vie. Je pense que ces deux processus avancent en parallèle. On va laisser d’un côté les gens faire ce qu’ils veulent, comme dans la sphère sexuelle, et de l’autre les comportements qu’on va considérer comme anormaux vont considérablement augmenter.

« On pathologise la tristesse, la honte, la timidité parce que les intérêts professionnels et les bénéfices économiques à en retirer sont énormes »

La pression sur la normativité est très forte dans de plus en plus de sphères, comme dans le travail où l’expression de la colère ou de la rage est de plus en plus interdite, et il y a en parallèle un défoulement dans la méditation, le tourisme, le jogging, la drogue… Les deux mouvements vont ensemble. Mais il y a une recrudescence extraordinaire de pathologies psychiques en tout genre – on pathologise la tristesse, la honte, la timidité… – parce que les intérêts professionnels et les bénéfices économiques à en retirer sont énormes.

Nos émotions intéressent de plus en plus les chercheurs en intelligence artificielle, qui les analysent et tentent de les mimer. On parle même de feel data. Et certains humains s’attachent à des machines programmées pour mimer l’affection, l’empathie. Cela vous inquiète ?

Il ne faut pas non plus sombrer dans une vision romantique des émotions, qui seraient de l’ordre de l’ineffable et échapperaient à la technologie. Elles ne le sont pas. L’intériorité du sujet est plus limitée et prévisible qu’on ne le dit même si on ne comprend pas les mécanismes. Internet et ses algorithmes le prouvent puisque après un achat les algorithmes peuvent deviner votre deuxième achat. Avec les robots et l’intelligence artificielle, on aboutit au sentiment que ce qui semble le plus indicible chez l’homme peut finalement être non pas compris, mais saisi par la logique de l’algorithme… qui peut, sans expliquer toutes les composantes, prévoir comment vous allez vous comporter. On comprend en fait que notre complexité est réductible à un certain nombre de variables. Donc je pense qu’on va vers une redéfinition de l’authenticité émotionnelle, qui n’exclurait pas du tout le robot et la machine. On est déjà dans cette ère, puisque l’interaction avec les machines ou Internet remet complètement en question ce qu’on appelle l’immédiateté de l’interaction et du face-à-face. L’anonymat sur Internet, par exemple, fait qu’on est beaucoup plus sauvage, violent, haineux, beaucoup plus soi-même. Les gens qui interagissent par Internet peuvent être sous certains aspects plus authentiques. On est en train de remettre en question notre vision de l’authenticité.

Au sujet de la révolution sexuelle des années 1960, vous estimez qu’elle a libéré la femme, mais que les hommes ont conservé leur domination ailleurs. En est-on encore là ? N’a-t-on pas fait des progrès rapides à l’échelle de l’histoire ?

Il est difficile de dresser un constat très clair. Je maintiens mon opinion selon laquelle il y a eu très peu de changements dans l’infrastructure du pouvoir. Sur le plan économique, le pouvoir des hommes n’a pas changé et s’est peut-être même renforcé depuis l’avènement de l’économie technologique, dont toutes les grandes boîtes sont masculines. Il faudrait examiner cela. Pour le pouvoir militaire, les hommes gardent la mainmise absolue. Politiquement, regardez la vague de populisme qui traverse le monde : elle n’est pas seulement populiste, elle est aussi et peut-être avant tout extrêmement masculiniste. Trump, Bolsonaro, Salvini, le PiS (Pologne), ce n’est pas n’importe qui… Ce sont des gens qui veulent contrôler le corps de la femme, reconstruire la famille traditionnelle, détruite par le féminisme.

« Les femmes sont le semi-prolétariat du capitalisme »

L’évolution est beaucoup plus trouble dans le domaine culturel et dans celui des idées. Les théories féministes sont enseignées dans les universités depuis quarante ans, la sphère juridique change puisque la loi a commencé à reconnaître des catégories de crime comme le viol domestique, on essaie de culpabiliser un petit peu moins les victimes… Les femmes sont entrées dans la sphère du travail mais l’ont fait massivement soit dans des professions de « cols roses » (le « care » : infirmières, aides à domicile, etc., ndlr), soit de « cols blancs », et c’est à peu près tout. Les femmes ne doivent pas constituer plus de 10-15 % des échelons supérieurs des grandes entreprises (et ce chiffre est sans doute exagéré). Elles sont donc le semi-prolétariat du capitalisme. Elles sont en compétition avec les hommes dans les professions de classe moyenne où elles sont entrées, ce qui donne le sentiment qu’il y a eu un changement, qu’elles sont leurs égales, or elles ne le sont pas du tout. C’est en revanche suffisant pour que cela ait un impact important sur la famille. Les femmes ne veulent plus forcément faire des enfants ou s’en occuper comme avant, donc il y a là un problème pour le capitalisme, qui a besoin de main-d’œuvre. Il existe une disjonction entre la production économique, qui est l’objectif principal du capitalisme et reste dominée par les hommes, et la reproduction, dont les femmes sont les responsables. On n’a pas recréé d’autres structures qui feraient que la famille traditionnelle, qui était contrôlée par les hommes, devienne plus vivable pour les femmes.

Et quel regard portez-vous sur le mouvement #MeToo ?

MeToo a été un événement passionnant, mais il ne faut absolument pas penser que c’est le signe que tout va bien et que le progrès est là pour rester. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, où des lois inouïes contre l’avortement ont été votées par les Parlements en Alabama ou en Géorgie. Ce sont des lois plus anti-féministes que celles en vigueur dans beaucoup de pays officiellement musulmans. Comme l’écrivait quelqu’une, de quoi s’agit-il dans #MeToo ? Il s’agit de dire : « J’aimerais bien travailler dans un endroit où mon patron ne sort pas son pénis au milieu d’une journée de travail. » Cela fait quarante ans que les féministes se battent avec énormément d’intelligence et d’intensité, et finalement pour quoi ? Pour le droit à pouvoir travailler sans qu’on nous mette une main aux fesses, aux seins, ou que le patron sorte son pénis. Cela fait plus de trente ans que la loi sur le harcèlement sexuel existe aux États-Unis, mais elle n’a jamais été vraiment mise en vigueur puisque beaucoup d’actes sont restés impunis. Les jeunes femmes sont en train de changer tout cela. #MeToo n’est pas une énorme victoire, c’est une petite victoire contre une machine masculiniste extrêmement puissante. C’est la victoire de celles qui ne veulent plus les compromis.

Le sociologue Bernard Floris , après avoir été journaliste, responsable d'un service d'information municipale et conseiller en communication institutionnelle, est aujourd'hui directeur de recherches à l'Institut de la communication et des médias de l'Université Grenoble 3 Stendhal. Spécialiste de la communication du travail et du marché, il est notamment l'auteur de la préface de Pendant qu'ils comptent les morts de Marin Ledun et Brigitte Font Le Bret (Editions La Tengo, 2010) où il analyse l'évolution des pratiques managériales et leur impact sur la vie des salariés après la vague de suicides chez France Télécom. Chez le même éditeur, il vient de faire paraître (février 2013), avec Marin Ledun, La Vie marchandise , manifeste contre la tyrannie du marketing, arme inventée par le capitalisme pour parvenir à la marchandisation de tous les aspects de la vie, du berceau à la retraite, afin de faire consommer toujours plus.

Dans un cycle de 3 conférences, Bernard Floris nous décrit les nouveaux mécanismes du management, qualifiés souvent de néo-management ou de révolution managériale datant de début des années 80. Son objectif est clairement affiché dans les titres de ses conférences : Comprendre pour Résister et Agir.

Un outil de réflexion pour tout salarié et tout élu syndical !

Néo-management - Vol. 1 – Définitions...

Néo-management - Vol. 2 – Management de la subjectivité

Neo Management - Vol 3 - Résister et Agir